NG : Tu viens de publier un nouveau livre, Au bord du gouffre. Parle-moi de l’épilogue. Il paraît que c’est ton passage préféré.

DW : Ouais. Il y a quelques mois, je suis allé au Mexique, et j’étais très malade. […] Je suis allé dans le Yucatan. J’étais malade comme un chien, et j’étais avec Tom et on avait vu une affiche pour une corrida dans un quartier mal famé. Il voulait y aller, moi j’étais plus mitigé. Je me sentais très mal, et j’étais dans cette chambre d’hôtel à regarder des dessins animés avec cette souris Mexicaine qui parle espagnol, ça m’épuisait totalement. Je croyais vraiment que j’allais devenir fou. Et je me sentais incroyablement excité sexuellement, comme cela m’arrivait par le passé, comme quand j’étais ado… tu sais cette lubricité désespérée, maraudeuse ? Alors je suis allé faire un tour et j’ai découvert ce parc à voitures au bout d’un parking de Mérida. Je traînais autour du parc à mater un type incroyablement beau décharger un camion. Si tu connais l’endroit, tu peux y aller et tu vois ce vieux type au fond qui s’occupe des entrées, et pour une somme dérisoire tu peux louer un petit box. C’est juste à côté du parking, alors c’est l’endroit idéal pour rencontrer des garçons, dont aucun n’a les moyens de se payer des capotes, ce qui fait que cet endroit va très rapidement se transformer en un lieu de mort. J’avais un tel sentiment de lubricité, au coin de la rue, plongé dans une sorte de stupeur, dans des pensées de stupre, et … et c’est devenu très frustrant, alors je suis rentré et j’ai dit à Tom, « Okay , allons voir la corrida ». Je m’étais dit que la vue du sang me secouerait, me tirerait peut-être de ma torpeur. Pendant la corrida j’ai pris des notes, c’était horrifiant. Je veux dire, j’avais déjà vu des corridas à la Télé, à Mexico, et il y avait ce mec qui a tué le taureau – et j’ai soudain compris ce dont il s’agissait. Parce que c’étaient des moments incroyables, les corps masculins d’une beauté si extraordinaire que la mort semblait un paroxysme, un orgasme. Et d’un certain côté, cela tombait profondément sous le sens. Mais ces mecs étaient d’ignobles toreros, ils acculaient les taureaux dans l’arène. Pendant que j’assistais à la corrida, je me suis mis à écrire, et je me suis rappelé certains événements qui se sont déroulés pendant mon enfance, ma première expérience sexuelle lorsque j’avais six ou sept ans, les souvenirs de mon père, qui était une brute, un sadique, et toutes ces images violentes qui me reviennent de l’enfance.

[…]

NG : En t’écoutant, on dirait qu’il n’y a pas de différence pour toi entre le passé et le présent, tes souvenir visuels et verbaux sont tellement précis. J’ai lu l’histoire de ton voyage à Meteor Crater et c’était comme un road movie. J’ai vécu une de mes meilleures expériences sexuelles juste après.

DW : Waouh, c’est génial ! Mes souvenirs les plus forts sont toujours liés à des images puissantes, des images avec lesquelles je me laisse dériver, que je n’oublie jamais. Il y a des années, un camionneur m’a dit que l’une des choses les plus intéressantes au monde, c’était conduire un camion parce que tu es tranquillement installé sur un siège, et tu es seul. Tu es abrité par la structure du véhicule, mais en même temps le paysage change constamment. C’est presque un état parfait, tu flottes sur un paysage tout en te reposant. J’adore ce sentiment que l’on éprouve en conduisant, sauf quand l’activité mentale devient très, très intense. Ton cerveau se met à bouillonner. Et tout devient très sexuel, très sensuel. Tu te mets à peupler ta voiture d’hommes.

[…]

NG : Ton travail tourne tellement autour du désir. Vers quoi se tourne ton désir sexuel, aujourd’hui ?

DW : Eh bien, une partie de ma sexualité a toujours été fantasmée, ou se situe dans ces pratiques sexuelles anonymes. C’est une chose que j’ai adorée, en grandissant pendant les années 70, le fait de pouvoir me rendre dans les entrepôts de temps en temps, ou dans les parcs, ou dans le métro, ou dans un train qui va à Brooklyn, à 4 heures du matin. Je projetais sur le mec avec qui je couchais une biographie créée de toutes pièces, la somme totale de mes désirs. Ça pouvait être la courbe de son cou, un geste, la façon dont il allumait sa cigarette, la façon dont la lumière nocturne de la rue baignait son visage, ou dont son pantalon tombait sur ses hanches. Je projetais cette bio sur chacun d’eux, et jouais avec ces éléments, en m’appuyant sur la réalité physique du rapport sexuel.

Une fois que mon diagnostic a été posé, j’ai dû repenser la façon dont je voulais vivre ma sexualité – je veux dire, tu peux exprimer ta sexualité pleinement sans nécessairement avoir une bite dans la bouche, ou dans le derrière. Il existe tout un champ d’expression sexuelle que je peux décliner avec autrui. […] Certains pensent que lorsque tu apprends que tu es séropositif, tu deviens tout à coup une maladie ambulante, ou que tu attends la mort sans rien faire, que ta vie est en suspens. […] Malgré l’épidémie, les gens continuent à avoir des relations sexuelles, autant qu’auparavant.

NG : Connaissais-tu d’autres homosexuels quand tu étais petit ?

DW : Ouais. Des mecs de trente, quarante ans. J’ai toujours dit que j’avais fait ma crise de la quarantaine quand j’avais seize ans. Parce que je traînais avec des types plus âgés qui me ramassaient à Times Square. Et je connaissais tellement bien leurs mécanismes mentaux que je pensais ne jamais traverser ce qu’ils traversaient, grâce à cette intime connaissance. Je n’ai jamais eu peur de vieillir, en fait, j’adore l’idée de vieillir, surtout actuellement. Je serais très heureux d’être un vieillard de quatre-vingt dix ans, avec ma cane, à donner des coups sur la tête des autres.

[…]

NG : Quand as-tu commencé à ressentir du désir ?

DW : Mes premières sensations de désir sont apparues un jour que j’étais assis sur le canapé. Ma belle-mère et ma demi-sœur et mon frère sont partis chercher mon père à la gare routière. Il partait toujours pour des semaines ou des mois. Je feuilletais le programme télé et je suis tombé sur une pub pour un savon avec un type sous un torrent d’eau, qui se savonnait. Il y avait quelque chose sur son visage, ses lèvres, ses bras, ses biceps… j’étais en transe. Ça a dû durer une heure et demie. Tout à coup, j’ai entendu le bruit d’une voiture qui se garait dans notre allée, j’ai violemment refermé le magazine, je l’ai caché, et j’ai filé dans ma chambre. Quand j’y repense, je crois que c’est la première fois que j’ai éprouvé du désir, et de la culpabilité.

NG : Tu as écrit au sujet de cette ligne qui te sépare de l’autodestruction.

DW : J’en parle. Je parle aussi de ce que cela signifie que de revenir de l’autodestruction. La plupart de mes amis me semblent être des lutteurs. Ce sont eux qui rendent ce monde vivable. Les émotions m’apportent du réconfort, dans cette vie. De voir les gens revenir de la drogue, ou d’autres comportements compulsifs… des gens qui luttent pour s’en sortir… Il y a peu de choses qui m’autorisent à dire que je suis heureux, dans cette vie, mais j’aime vraiment voir les gens s’en sortir, et j’ai vraiment l’impression qu’ils reviennent pour combattre l’état, mais d’une manière qui ne sera plus autodestructrice.

NG : J’ai l’impression que dans ton travail, et particulièrement dans l’écriture, tu te plonges dans tout cela les yeux grands ouverts, et tu vas aussi loin que possible. Comment se fait-il que tu te sentes suffisamment à l’aise pour agir ainsi ?

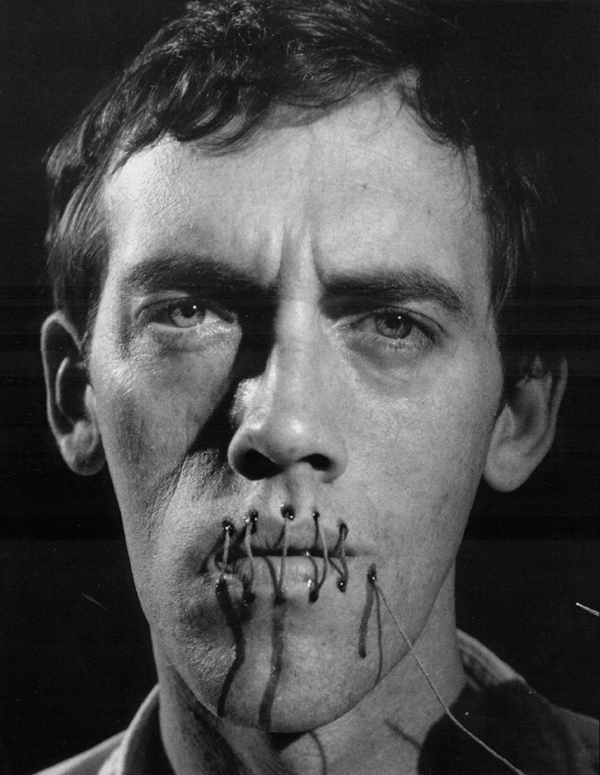

DW : Si une chose me dérange, m’effraie, me menace, ça me met hors de moi. Cela me rend dingue de ressentir cette pression qui exige que je me sente coupable ou apeuré. La seule façon d’annihiler ce sentiment, c’est de plonger dans la peur et d’en saisir les contours. Une fois que je les décèle, je n’ai plus peur. La seule façon dont j’ai pu survivre à ma vie, c’était en fourrant mes doigts dedans, et de me coltiner tout cela bien que je sache que c’était tabou, en quelque sorte. Lorsque j’étais plus jeune, je me sentais coupable de regarder la mort, ou de regarder toutes ces choses glauques autour de moi et d’en parler. Même lorsque j’étais môme, les gens semblaient me trouver lugubre ou bizarre.

[…]

NG : Et comment fais-tu pour transformer une telle horreur en un truc avec lequel tu arrives à vivre ? Grâce à l’écriture ?

DW : Ouais. Et je pense que ça se transforme très rapidement en rage. Toute ma vie j’ai ressenti de la rage par rapport à ce qu’on appelle la « société ».

NG : Tu dis que la cette ligne de démarcation entre toi et un mass murderer est très ténue, que chacun d’entre nous est potentiellement un assassin. As-tu l’impression que ton livre est un crime en masse [mass murder] ?

DW : J’ai toujours eu envie d’écrire un livre qui parlait des choses que je vois dans ce pays. Si j’avais pu écrire un livre capable de tuer l’amérique, je l’aurais fait.

NG : Trouvais-tu que les choses étaient différentes quand tu es venu vivre en Europe ?

DW : Je croyais que j’allais y passer toute ma vie. J’ai adoré. Je veux dire, ne serait-ce que pour le nouveau échantillon d’hommes là-bas ! [Rires] Bon sang, qu’ils sont sexy ! Mais les européens sont presque écrasés par le poids de leur histoire. Au moins, nous avons la liberté d’inventer à notre guise.

NG : Tu écris pour te soulager de ce que tu observes, mais est-ce aussi parce que tu penses qu’il est important de laisser une trace ? Il me semble que l’amérique, c’est le territoire du révisionnisme par excellence.

DW : Tout à fait. Mes deux impulsions principales pour écrire ce livre étaient : si un jeune tombe sur ce bouquin et se sent moins seul, ce sera formidable. J’ai beaucoup souffert quand j’étais adolescent, parce que je n’ai jamais eu l’impression qu’il y avait des choses dans ce monde qui reflétaient ce que j’étais. Mais je voulais aussi laisser une trace, témoigner. Parce qu’une fois que ce corps m’aura laissé tomber, j’aimerais que mon expérience continue de vivre. C’était un soulagement absolu de mettre des mots sur ces choses-là, un soulagement incommensurable.

NG : Comment as-tu fait pour sortir de la rue et vivre dans le Lower East Side ?

DW : Je suis allé dans ce centre de réinsertion pour ex-détenus. Ils ont jugé mon cas tellement désespéré qu’ils ont pensé que j’allais devenir un vrai délinquant s’ils ne me prenaient pas. Puis j’ai fait des travaux manuels ici à New York et des petits boulots. Au bout du compte, les mêmes conneries que je fais maintenant, tu sais. [Rires] Dans le monde de l’art. Je fouillais dans les poubelles de la société.

NG : Tu écrivais, à l’époque ?

DW : Oui. J’écris depuis que j’ai quitté la rue. J’ai commencé en écrivant de mauvais poèmes, puis quand j’ai eu une vingtaine d’années, j’ai fait des monologues. Mais j’ai aussi fait d’autres trucs depuis que je suis tout petit. […]

NG : Quand as-tu commencé à montrer ton travail au public ?

DW : Aux alentours de 1982. Un branleur de Soho a appelé Peter Hujar pour lui demander s’il savait qui faisait ces dessins au pochoir sur les voitures abandonnées du Lower East Side. […] Pendant quelque temps, j’ai fait ça puis je me suis baladé dans Soho et j’ai dessiné des maisons en feu sur les portes de toutes les galeries, à la bombe. Je faisais aussi des happenings, avec Julie Hair, une fois on a chopé cinquante kilos d’os de vache ensanglantés et on les a jetés dans l’escalier de Leo Castelli [galerie d’art], puis on a dessiné une assiette vide et un couteau et une fourchette sur le mur, avant de s’enfuir en courant. Ça c’est passé un samedi après-midi. Personne n’a bronché.

[…]

NG : Quel effet voudrais-tu que ton travail produise ?

DW : Je voudrais que certaines personnes se sentent moins seules, c’est ce qui compte le plus pour moi, ce qui a le plus de sens. Je pense qu’une partie du livre puise sa source dans le fait que j’ai tellement souffert lorsque j’étais môme parce que je pensais que je venais d’une autre planète.

NG : Beaucoup de gens que je connais te considèrent comme une sorte de conscience morale de notre époque. Qu’en penses-tu ?

DW : Je veux que les gens m’entendent. Je veux être compris et reconnu, d’une certaine manière. Mais de là à croire que je fais le poids pour changer les choses ? Je n’en sais rien.

NG : Pour moi, oui. Pour beaucoup d’autres gens aussi.

DW : C’est bien, mais vous aussi vous avez cette influence sur moi. Nous avons de l’influence les uns sur les autres, il faut s’ouvrir suffisamment pour que les autres se sentent moins seuls. Nous sommes capables d’avoir une réelle influence les uns sur les autres, un effet positif qui nous nourrit. Mais j’chuis pas Jésus.

[Rires]

[…]

© Aperture, 1994

David Wojnarowicz, Brush Fires in the Social Landscape

Traduit par Laurence Viallet