Art Press

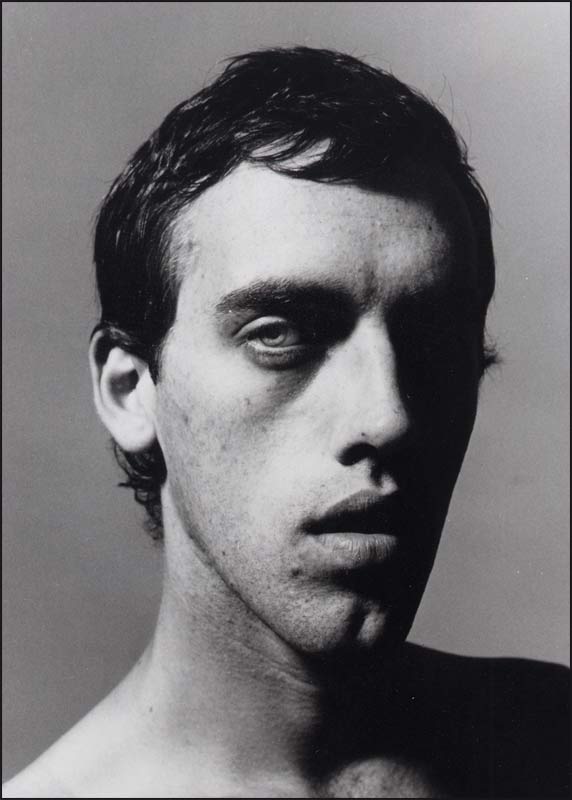

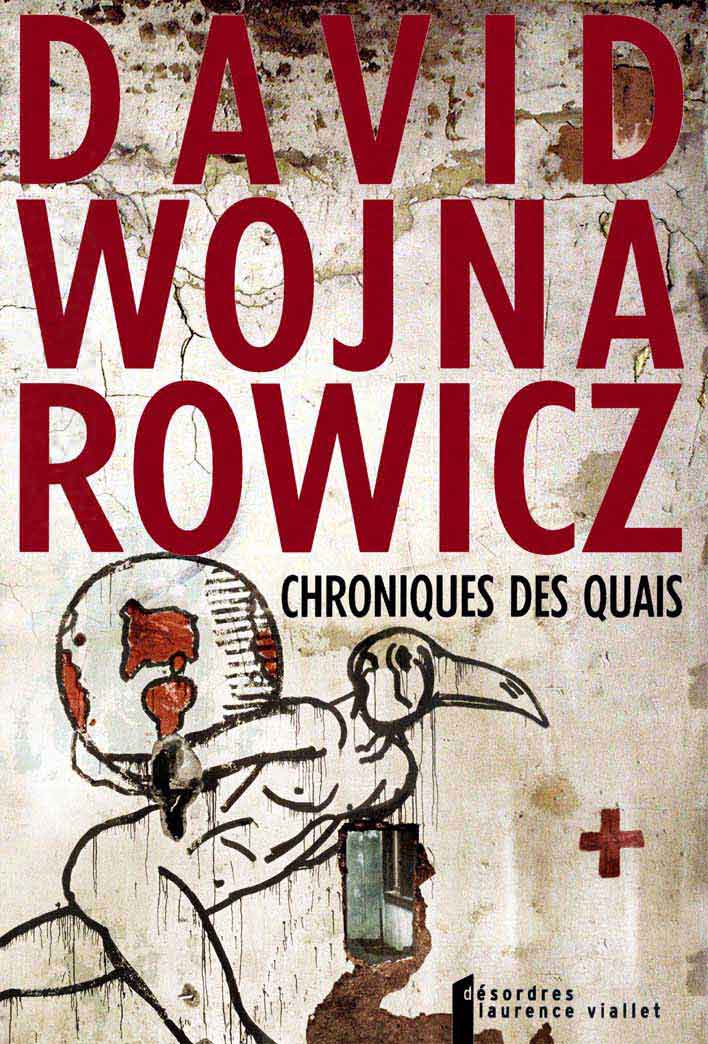

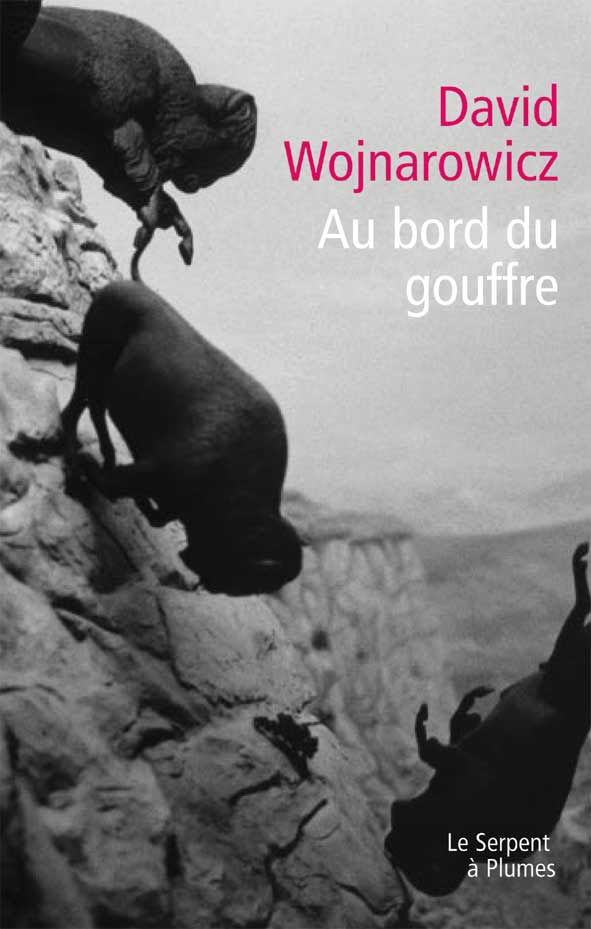

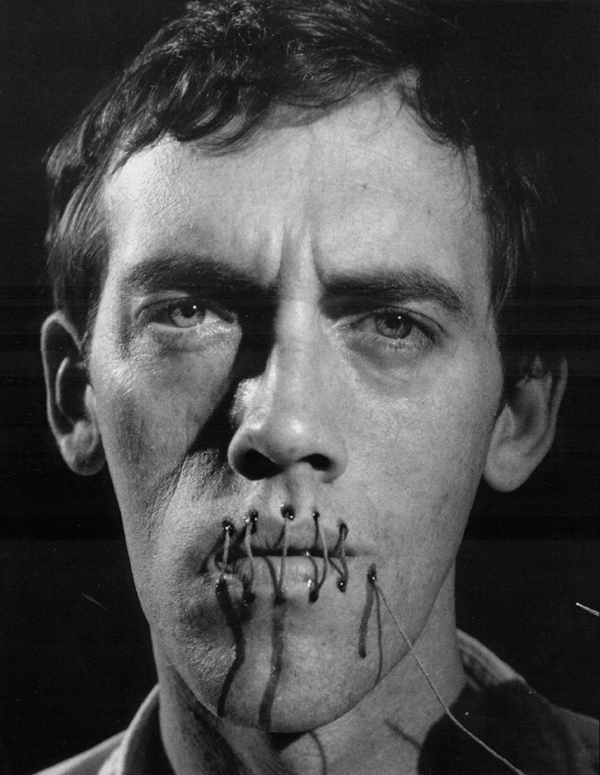

« Le fait de rendre public quelque chose de privé a de terribles répercutions sur le monde préfabriqué », écrivait David Wojnarowicz en 1991, soit un an avant de mourir du sida, à 38 ans, dans Au bord du gouffre, comme un pavé lancé à la gueule des années Reagan responsable de « cultiver jour après jour l’illusion d’une Nation monoclanique ». Déchirer l’unidimensionnalité du déni, voilà l’enjeu de ce texte en éclats, publié douze ans plus tard par Laurence Viallet, activiste des textes débordés – Dennis Cooper, Michael Gira, sans oublier Peter Sotos et son porn-horrifique Index. On peut s’interroger sur les raisons d’un tel silence. Trop malade, on a dû penser pour le marché français, trop gay, trop symbolique et premier degré, trop eighties, trop « merde de témoignage », on a dû penser de cet artiste qui photographia son amant portant un masque de Rimbaud partout dans la ville de New York, comme un virus poétique, ou gay, à moins que ce ne soit la même chose. Car Wojnarowicz part sur tous les fronts dans cet ouvrage qui surjoue les effets de montage/télescopage, ruinant l’identification d’un style qui serait faire main basse sur la littérature, préférant se déplacer en terroriste déclassé dans un texte surgi in extremis de la compilation de plusieurs années d’écriture, au point d’apparaître comme un journal littéraire. Wojnarowicz y dit « Je », y dit tout : l’enfance déglinguée par des parents borderline, une sexualité précoce initiée à 5-6 ans, tarifée à 9 ans, sa non-« formation artistique », sa fascination pour les hommes de crasse et de sueur, la prévention en matière de sida… Bref, tout mais dans le désordre ; c’est le bordel, réel et fantasme de scenari sexuels se « mixtent » comme ça, comme ça lui vient avec des écarts de style d’un chapitre à l’autre tels qu’ils fondent moins une autobiographie, ou autofiction, qu’une stratégie littéraire pour tout essayer en même temps et tout contaminer : prose spontanée post-Kerouac, sophistication stylistique à la Genêt, ou écriture frontalement pamphlétaire. « Dérèglement de tous les sens », aurait dit le masque de Rimbaud pris en photo devant une laverie, ou un cinéma porno, à moins que ce ne soit la même chose. Parce que tout chez Wojnarowicz est déréglé, mentalement, corporellement, faisant parfois sauter la ponctuation d’une phrase essoufflée mais jamais asphyxiée, prise dans un vertige surnuméraire : « Au bout de trois jours sans dormir avec seulement deux beignets volés dans le ventre mes yeux commencent à diverger : l’un se barre à gauche et l’autre à droite et au bout de quatre jours sans bouger du porche d’un immeuble dans une petite ruelle la tête nichée entre les bras à regarder défiler quatre heures de paires de jambes parmi trop de bruits de circulation et les camés qui essaient de nous dépouiller et le soleil c’est l’été à New York… » Ce débordement n’a rien d’une maladie, c’est un symptôme poétique qu’on a ou pas. Wojnarowicz l’avait : « Quand j’étais petit je lisais des BD d’Archie mais ça m’embêtait parce que je découvrais un univers qui n’avait rien de commun avec le mien. Je me rappelle que j’étais curieux des choses du sexe et que je m’étonnais de ne rien voir de sexuel dans le monde d’Archie. Je me rappelle que j’avais pris un cutter pour découper les BD et j’avais disposé des morceaux de corps dans tous les sens de sorte qu’Archie, Veronica, Reggie et Betty s’envoient en l’air. » Au bord du gouffre est à comprendre sur le même mode : sauter pour s’envoyer en l’air. Et en « public », s’envoyer en l’air en public ; porter le « privé » et l’intime sur la place publique pour en lézarder sa construction préfabriquée, formatage, cadrage et critères d’évaluation. Le « je » de Wojnarowicz définit une écriture violente, frontale mais pas perverse – on n’est pas chez Dennis Cooper qui compte avec Burroughs parmi ses plus fidèles admirateurs -, une frontalité qui prend position contre la censure reaganienne, sa désinformation sur la contamination du VIH, contre le sénateur Helms qui chercha à démanteler la NEA (une institution culturelle d’aide à la création) pour avoir financé des expositions d’Andres Serrano et Robert Mapplethorpe : « Au moins dans mon imagination ingouvernée je peux baiser sans capote, et dans l’intimité de mon propre crâne, je peux inonder Helms avec un bidon d’essence et foutre le feu à son cul putride, ou pousser dans le vide William Dannemeyer du haut de l’Empire State Building. » La frontalité : elle est peut-être là, la raison du long désintérêt de l’édition française pour un auteur reconnu aux États-Unis, comme du monde de l’art français pour cet artiste ami de Nan Goldin, cinéaste expérimental, plasticien surexposé dans les années 1980, sélectionné en 1985 par la Biennale du Whitney Muséum parmi les meilleurs artistes de la décennie, encore récemment célébré par une série de rétrospectives. Parce que quand il jette 50 kg d’os de vache ensanglantés dans les escaliers d’un vernissage de Léo Castelli avant de dessiner une assiette vide et une fourchette sur le mur, et de partir en courant, ou quand il détourne dans ses fameuses Sex Séries l’imagerie de la New Frontier en polluant des photos de trains, avions, scènes militaro-industrielles de vignettes pornographiques, Wojnarowicz ne passe pas par la métaphore. Je n’y vois aucun déficit, aucun évitement, ni déni, mais la violence d’un rapport immédiat au monde, aussi mental que corporel qui le pousse dans une logique virale à déterritorialiser sans cesse ce texte : 1/ lu pendant la Eleventh Hour devant les caméras ; 2/ publié dans Au bord du gouffre ; 3/ écrit sur le tableau Untitled (Thé Death of Peter Hujar) : « La ligne est tenue entre le dedans et le dehors et elle commence à se désagréger et je suis un homme qui fait quinze mètres de haut. pèse cinq cent soixante et un kilos et se cache dans un corps d’un mètre quatre-vingts et je ne sens rien que la pression je ne sens rien que la pression et il faut qu’elle s’échappe. » S’échapper, autant s’envoyer en l’air.

Laurent Goumarre, mai 2004